Exploración integral de un recurso fundamental para la sociedad contemporánea

Introducción

El capital social es una noción que ha adquirido gran relevancia en múltiples disciplinas, desde la sociología y la economía hasta la ciencia política y la administración. A diferencia de otros tipos de capital, como el económico o el humano, el capital social se refiere a los recursos que se generan a través de las redes de relaciones sociales, la confianza y la cooperación entre personas y grupos. Este concepto se ha convertido en un eje fundamental para comprender el funcionamiento de comunidades, organizaciones y sociedades en general.

Definición de Capital Social

El capital social puede entenderse como el conjunto de valores, normas, redes y vínculos que facilitan la acción colectiva y la cooperación. Robert Putnam, uno de los teóricos más influyentes en este campo, lo define como “las características de la organización social, tales como redes, normas y confianza social, que facilitan la coordinación y la cooperación para el beneficio mutuo”. Esto implica que el capital social no es propiedad de una sola persona, sino que reside en las relaciones entre personas.

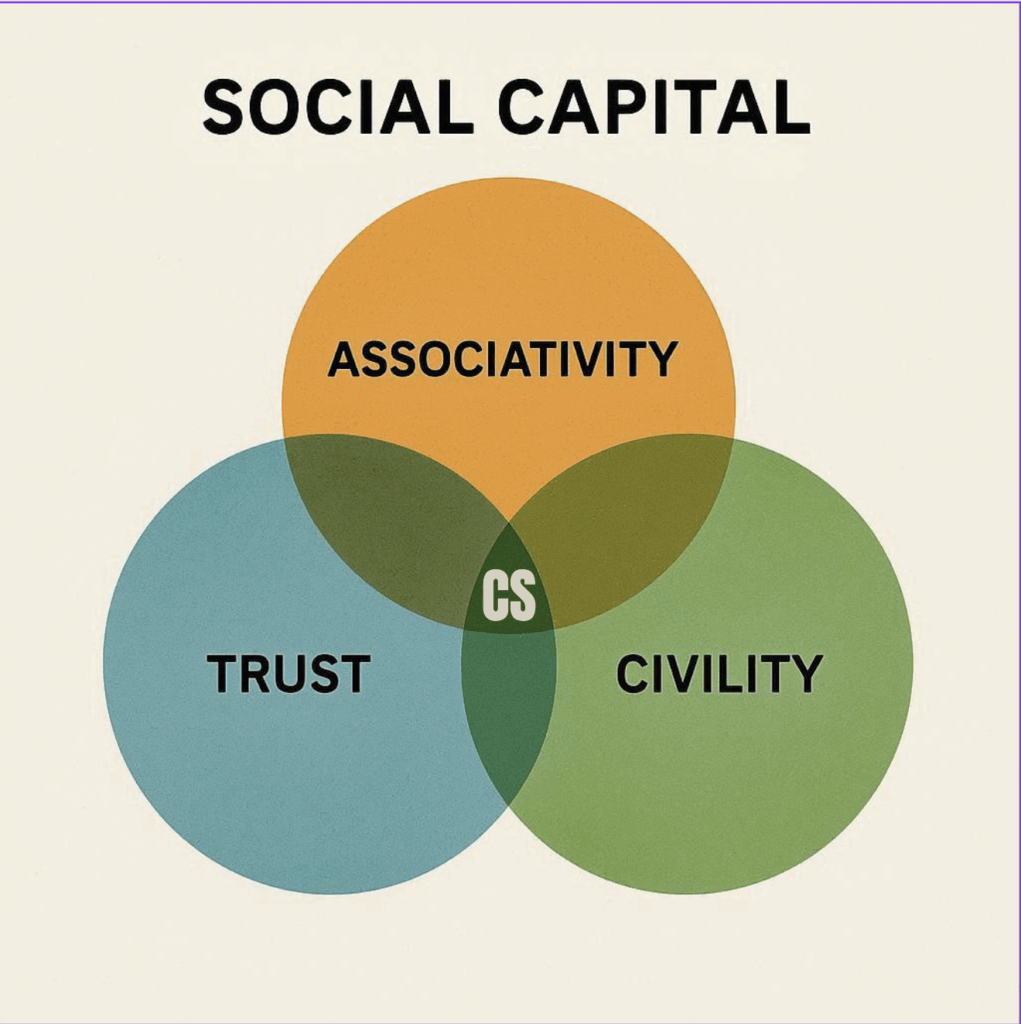

Optativamente se define como la intercepción de tres dimensiones: Confianza, Asociatividad y Civismo. Por su parte, la confianza se define en el contexto del capital social, como la expectativa compartida de que las personas actuarán de manera honesta, solidaria y conforme a normas establecidas, incluso en ausencia de supervisión formal. Este sentimiento de seguridad mutua permite que los miembros de una comunidad o red colaboren, intercambien información y participen en proyectos comunes sin temor a ser perjudicados. La confianza es un pilar esencial del capital social, ya que fortalece los lazos sociales y reduce la incertidumbre en las relaciones interpersonales.

La asociatividad, en el marco del capital social, se refiere a la capacidad y disposición de personas o grupos para organizarse, colaborar y crear lazos en torno a objetivos comunes. Esta dimensión implica la formación de asociaciones formales o informales, redes de apoyo mutuo y espacios de participación colectiva que refuerzan la cohesión social. La asociatividad potencia la acción colectiva, pues facilita la creación de redes de confianza y el intercambio de recursos, conocimientos y experiencias entre quienes comparten intereses o necesidades similares. En este sentido, la asociatividad no solo fortalece el tejido social, sino que también amplía las oportunidades para el desarrollo y la solución de problemas comunitarios.

El civismo, por su parte, puede entenderse como la disposición y el compromiso activo de las personas para participar en la vida pública, respetar las normas colectivas y contribuir al bienestar común. En el marco del capital social, el civismo implica actuar de manera responsable y solidaria en la comunidad, promoviendo valores como el respeto, la cooperación y la participación democrática. Este aspecto fortalece la cohesión social y genera un entorno en el que las interacciones cotidianas se basan en el reconocimiento de derechos y deberes compartidos, lo que facilita la construcción de confianza y la consolidación de redes colaborativas.

Es necesario que existan las tres dimensiones, ya que con solo dos se presenta un capital social débil o negativo, como en el caso de las mafias, donde solo hay confianza y asociatividad, pero no civismo.

Este entramado de confianza, asociatividad y civismo determina la calidad y la extensión de las relaciones sociales en una comunidad. Cuando estas dimensiones se encuentran equilibradas y sólidas, las personas pueden coordinar esfuerzos para enfrentar desafíos colectivos, fomentar la inclusión y fortalecer el sentido de pertenencia. Por el contrario, la ausencia de alguna de estas dimensiones puede dar lugar a prácticas excluyentes o relaciones marcadas por la desconfianza y el individualismo.

Así, el capital social no solo tiene implicaciones a nivel interpersonal, sino que también repercute en la estructura general de la sociedad, afectando la manera en la que se toman decisiones, se difunden innovaciones y se gestionan los conflictos. Un entorno social con abundante capital social tiende a ser más resiliente, a adaptarse mejor a los cambios y a generar redes de apoyo que trascienden generaciones.

Origen y Desarrollo del Concepto

Aunque Alexis de Tocqueville resaltó el papel de las asociaciones civiles en la democracia estadounidense, destacando cómo la participación ciudadana fortalecía la libertad y evitaba la tiranía, el término “capital social” tiene sus raíces en la sociología de principios del siglo XX, aunque fue en las últimas décadas cuando cobró mayor notoriedad. Pierre Bourdieu y James Coleman son otros autores clave que han profundizado en su análisis. Bourdieu lo asocia con los recursos potenciales que surgen de los vínculos duraderos, mientras que Coleman lo describe como una herramienta para facilitar determinadas acciones dentro de una estructura social. Por su parte, Robert Putnam popularizó el término en el ámbito político y comunitario, especialmente con sus libros: Bowling Alone, donde analiza el declive de la participación cívica en EE. EE. UU. y para que la democracia funcione, donde describe sus estudios de tres cuartos de siglo, acompañado por los investigadores europeos más destacados del momento y financiado por las universidades Harvard, Bolonia y Florencia.

El Capital Social y el Desarrollo Económico

La importancia del capital social en el desarrollo económico ha sido objeto de numerosos estudios. Se ha demostrado que las sociedades con niveles altos de capital social tienden a registrar mayor crecimiento económico, mejor calidad de vida y mayor estabilidad institucional. Esto se debe a que la confianza y las redes favorecen la cooperación, reducen los costos de transacción y facilitan la innovación.

Ejemplos Prácticos

• En comunidades rurales, el capital social facilita la organización de cooperativas y el acceso a recursos compartidos.

• En empresas, promueve la colaboración entre equipos y la cultura organizacional positiva.

• En los gobiernos locales, permite la participación ciudadana y la resolución de problemas comunitarios.

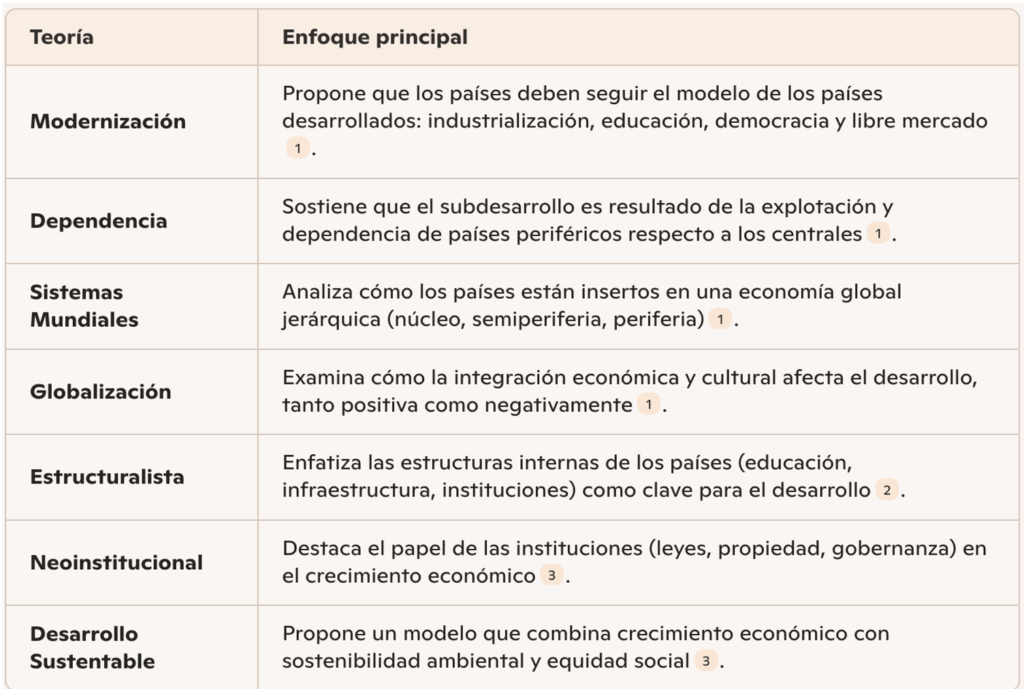

Teorías que postulan el desarrollo económico

Las teorías del desarrollo económico han sido fundamentales para entender cómo evolucionan las sociedades, pero ninguna está exenta de críticas. Aquí te presento un resumen claro y directo de las principales objeciones a cada una de ellas:

Teoría de la Dependencia

• Determinismo estructural: Exagera el papel de la explotación externa y minimiza los factores internos.

• Pesimismo político: Subestima la capacidad de los países periféricos para cambiar su situación.

• Falta de propuestas concretas: Señala el problema sin ofrecer soluciones viables.

Teoría de la Modernización.

Eurocentrismo: Supone que todos los países deben seguir el modelo occidental.

Linealidad simplista: ignora las trayectorias históricas y culturales propias de cada nación.

Desprecio por lo tradicional: Considera las costumbres locales como obstáculos al progreso.

Teoría de los Sistemas Mundiales

• Rigidez analítica: Divide el mundo en categorías fijas (núcleo, periferia) que no siempre reflejan la realidad.

• Poca atención a actores locales: Se enfoca en estructuras globales y descuida dinámicas internas.

• Dificultad para guiar políticas públicas: Es más útil como marco teórico que como herramienta práctica.

Teoría del Desarrollo Sustentable

• Ambigüedad conceptual: “Sustentable” puede significar muchas cosas según el contexto.

• Conflictos entre objetivos: A veces el crecimiento económico contradice la sostenibilidad ambiental.

• Aplicación desigual: Los países ricos imponen estándares que los países pobres no pueden cumplir fácilmente.

Teoría Neoinstitucional

• Reduccionismo institucional: Exagera el papel de las instituciones formales y descuida factores culturales.

• Dificultad de medición: No siempre es claro cómo evaluar la calidad institucional.

• Ignora relaciones de poder: Asume que las instituciones son neutrales, cuando pueden estar capturadas por élites.

Teoría de la Globalización

• Homogeneización cultural: Promueve una cultura dominante que desplaza identidades locales.

• Desigualdad creciente: Beneficia más a los países desarrollados y a las grandes corporaciones.

• Vulnerabilidad externa: Aumenta la exposición a crisis globales y choques externos.

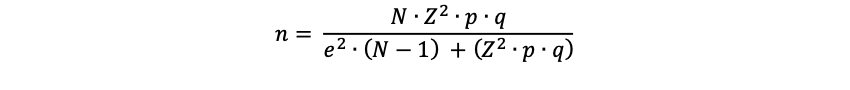

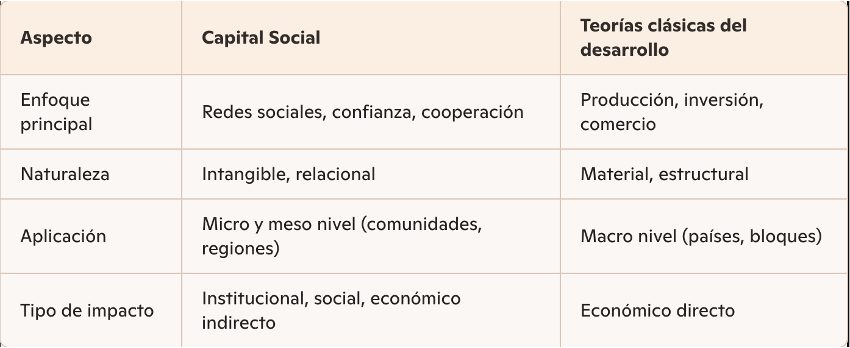

Estas críticas no invalidan las teorías, pero sí invitan a usarlas con cautela y a combinarlas con enfoques más integradores. El capital social puede ser considerado una teoría complementaria del desarrollo económico, aunque no en el sentido clásico de las teorías estructuralistas o de dependencia. Más bien, funciona como un marco explicativo transversal que influye en cómo se generan y sostienen los procesos de desarrollo. Sus diferencias con las teorías mencionadas anteriormente se muestran en la siguiente tabla:

Diferencias entre las teorías económicas y el Capital Social

El capital social no reemplaza otras teorías, pero las complementa. Por ejemplo, puede explicar por qué dos regiones con igual inversión tienen resultados distintos: una con redes comunitarias fuertes y otra con desconfianza institucional.

Tipos de Capital Social

Los especialistas suelen distinguir dos tipos principales de capital social:

• Capital social vinculante: Se refiere a los lazos fuertes dentro de grupos homogéneos, como familias, amistades cercanas o comunidades religiosas. Favorece la solidaridad y el apoyo mutuo.

• Capital social puente: Son los vínculos más débiles entre personas de diferentes grupos o comunidades. Facilita el acceso a nuevos recursos, ideas y oportunidades.

El Capital Social en la Sociedad Digital

Con la expansión de las tecnologías digitales, las formas de capital social han evolucionado. Las redes sociales virtuales permiten crear comunidades globales, compartir información y establecer relaciones interpersonales sin fronteras físicas. Sin embargo, también surgen desafíos relacionados con la confianza, la privacidad y la calidad de las interacciones.

Ventajas y Desventajas

• Ventajas: Facilita la colaboración a distancia, la creación de redes profesionales y el acceso a información diversa.

• Desventajas: Puede generar relaciones superficiales, desinformación y aislamiento social si no se usa de manera responsable.

Capital Social y Participación Ciudadana

El capital social es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, ya que constituye el tejido invisible que une a los individuos en redes de confianza, reciprocidad y cooperación. Las sociedades que poseen altos niveles de capital social —ya sea en forma de vínculos comunitarios fuertes (bonding), conexiones entre grupos diversos (bridging), o relaciones con instituciones formales (linking)— tienden a mostrar un mayor involucramiento en asuntos públicos, una participación más activa en procesos deliberativos y una disposición más sólida hacia el compromiso cívico. Esta riqueza relacional se traduce en mayor confianza en las instituciones, en la legitimidad de las normas democráticas y en la eficacia de los mecanismos de representación.

Además, el capital social desempeña un papel clave en la resolución de conflictos, al facilitar canales de diálogo entre actores con intereses divergentes y promover la empatía y el entendimiento mutuo. En contextos de polarización o fragmentación social, las redes de capital social pueden actuar como puentes que permiten la construcción de consensos, la articulación de demandas colectivas y la generación de soluciones colaborativas. En este sentido, el capital social no solo fortalece la cohesión social, sino que también empodera a la ciudadanía, al permitirle incidir en la toma de decisiones, fiscalizar el poder público y contribuir activamente al desarrollo de políticas inclusivas y sostenibles.

El Capital Social y las redes sociales digitales.

La relación entre redes sociales digitales y el capital social es profunda y multifacética. Estas plataformas no solo conectan personas, sino que también transforman la manera en que se construyen, mantienen y movilizan las redes sociales que constituyen capital social.

Las plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok pueden fortalecer o debilitar el capital social dependiendo del uso que se les dé:

- Facilitan la creación de vínculos sociales

• Permiten mantener relaciones con amigos, familiares y colegas, incluso a distancia.

• Ayudan a formar comunidades basadas en intereses comunes, lo que fomenta el capital social relacional y comunitario. - Amplifican el capital social de tipo “puente”

• LinkedIn, por ejemplo, conecta a personas de distintos contextos profesionales, generando oportunidades laborales y colaboraciones.

• Estas conexiones débiles pueden ser clave para acceder a información nueva o recursos externos. - Pueden reforzar el capital social excluyente

• Según Bourdieu, algunas redes sociales pueden reproducir dinámicas de clase, donde ciertos grupos acumulan capital social exclusivo mediante círculos cerrados.

• Esto se ve en comunidades elitistas o en algoritmos que refuerzan burbujas sociales. - Promueven la participación cívica y política

• Las redes sociales han sido herramientas clave para movilizaciones sociales, campañas políticas y activismo.

• Esto fortalece el capital social cívico, al fomentar la acción colectiva y la deliberación pública. - Riesgos de superficialidad o aislamiento

• Aunque aumentan la cantidad de conexiones, no siempre profundizan en la calidad de las relaciones.

• El uso excesivo o pasivo puede generar aislamiento o debilitamiento del capital social real.

En resumen, las redes sociales digitales son herramientas poderosas para construir capital social, pero su impacto depende del contexto, el uso y las dinámicas sociales que se generen. En otro artículo informaremos sobre los principales usos que se les dan a las redes sociales digitales.

El Rol de las Organizaciones

Las organizaciones de la sociedad civil —como ONGs, clubes sociales, asociaciones vecinales, organizaciones gremiales y otros colectivos comunitarios— cumplen una función esencial en la construcción y consolidación del capital social. A través de iniciativas participativas, encuentros vecinales, programas de voluntariado y proyectos colaborativos, estos grupos fomentan vínculos de confianza, solidaridad y cooperación entre los miembros de una comunidad. Su labor no solo fortalece el tejido social, sino que también impulsa el desarrollo de una ciudadanía activa, consciente y comprometida con el bienestar colectivo.

Al generar espacios de diálogo, intercambio y acción conjunta, estas organizaciones contribuyen a cultivar un profundo sentido de pertenencia, donde las personas se reconocen como parte de una red interdependiente. Este compromiso con el bien común se traduce en una mayor capacidad para enfrentar desafíos sociales, promover la inclusión, y canalizar demandas hacia las instituciones públicas. En definitiva, el trabajo de estos grupos no solo enriquece la vida comunitaria, sino que también refuerza los pilares democráticos al facilitar la participación ciudadana y la cohesión social.

Desafíos para el Capital Social

Aunque el capital social aporta beneficios esenciales para la cohesión social y el funcionamiento democrático, en el contexto actual enfrenta obstáculos cada vez más complejos. La urbanización vertiginosa, que a menudo fragmenta comunidades tradicionales y diluye los vínculos vecinales, junto con el crecimiento de la desigualdad económica y social, ha generado entornos donde la confianza mutua y la cooperación se ven erosionadas. A esto se suma una creciente polarización política, alimentada por discursos divisivos y dinámicas de confrontación, que dificulta el diálogo entre distintos sectores de la sociedad. Además, la pérdida de credibilidad en las instituciones públicas —producto de escándalos, ineficiencia o falta de transparencia— ha debilitado las normas compartidas que sustentan la vida comunitaria.

En este escenario, se vuelve urgente impulsar estrategias integrales que refuercen el tejido social. Esto implica diseñar políticas públicas que promuevan la inclusión, el respeto por la diversidad y la participación ciudadana activa. También es clave fomentar prácticas cotidianas que valoren la empatía, el compromiso colectivo y la construcción de redes de apoyo. Solo a través de una acción coordinada entre gobiernos, organizaciones sociales y ciudadanía será posible revitalizar el capital social y garantizar sociedades más resilientes, justas y colaborativas.

Políticas Públicas para Fomentar el Capital Social

• Apoyar la creación de espacios de encuentro comunitario.

• Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones.

• Impulsar programas de voluntariado y participación ciudadana.

- Promoción de la participación ciudadana

• Crear espacios deliberativos como consejos vecinales, presupuestos participativos y foros comunitarios.

• Incentivar el voluntariado y la corresponsabilidad en la gestión pública.

• Apoyar iniciativas de democracia directa y consulta ciudadana. - Educación para la ciudadanía

• Incluir contenidos sobre valores cívicos, cooperación y resolución de conflictos en los planes educativos.

• Promover la educación cívica y los valores democráticos a nivel comunicacional.

• Fomentar proyectos escolares que vinculen a estudiantes con su comunidad.

• Capacitar a docentes en metodologías participativas y en educación emocional. - Fortalecimiento de organizaciones sociales

• Financiar y acompañar a ONGs, asociaciones vecinales, clubes culturales y deportivos.

• Facilitar la creación de redes entre organizaciones para compartir recursos y experiencias.

• Incentivar el voluntariado y la corresponsabilidad en la gestión pública.

• Apoyar iniciativas de democracia directa y consulta ciudadana

• Promover la profesionalización del tercer sector sin perder su raíz comunitaria. - Diseño urbano y planificación territorial inclusiva

• Crear espacios públicos que favorezcan el encuentro y la convivencia (plazas, parques, centros comunitarios).

• Propiciar organizaciones deliberativas como consejos vecinales, presupuestos participativos, organizaciones de veeduría y foros comunitarios.

• Evitar el chauvinismo y la segregación residencial. Fomentar la mezcla social.

• Impulsar proyectos de urbanismo participativo donde los vecinos decidan sobre su entorno.

• Generar organizaciones vecinales que supervisen la calidad de los servicios públicos. - Uso de tecnologías para conectar comunidades

• Desarrollar plataformas digitales que faciliten la colaboración entre ciudadanos e instituciones.

• Promover la alfabetización digital para evitar brechas en el acceso a redes sociales y servicios públicos.

• Utilizar las TIC para fortalecer redes de apoyo en zonas rurales o aisladas. - Políticas de inclusión y equidad

• Diseñar programas que reduzcan la exclusión social y económica.

• Apoyar a colectivos vulnerables para que participen activamente en la vida comunitaria.

• Garantizar el acceso igualitario a servicios básicos como salud, educación y justicia.

Estas políticas no solo buscan aumentar la cantidad de relaciones sociales, sino también mejorar su calidad, profundizando la confianza, la reciprocidad y el sentido de comunidad. No se trata únicamente de multiplicar los contactos entre individuos, sino de cultivar relaciones significativas que generen cohesión, compromiso y resiliencia social. Las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del capital social deben aspirar a crear entornos donde las personas no solo se conecten, sino que confíen unas en otras, colaboren activamente y compartan valores comunes.

En este marco, el capital social se convierte en un activo estratégico para enfrentar desafíos como la polarización, la exclusión o la apatía cívica. Cuando las relaciones sociales son sólidas y de calidad, las comunidades están mejor preparadas para resolver conflictos, innovar colectivamente y sostener democracias vivas y participativas.

Conclusión

En este marco, el capital social se configura como un activo estratégico esencial para abordar los desafíos más complejos que enfrentan las sociedades contemporáneas, tales como la polarización ideológica, la exclusión social y la creciente apatía cívica. En contextos donde las relaciones sociales son sólidas, basadas en la confianza mutua, la reciprocidad y el respeto por la diversidad, las comunidades desarrollan una mayor capacidad para gestionar tensiones, resolver conflictos de forma pacífica y articular intereses colectivos. Esta fortaleza relacional no solo permite enfrentar crisis sociales o políticas con mayor resiliencia, sino que también potencia la innovación colaborativa, al facilitar el intercambio de ideas, saberes y experiencias entre actores diversos.

Además, el capital social actúa como sustrato democrático, al nutrir una ciudadanía activa, informada y comprometida con el bien común. Cuando las personas se sienten parte de una red social significativa, están más dispuestas a participar en procesos deliberativos, a involucrarse en iniciativas comunitarias y a exigir transparencia y rendición de cuentas a las instituciones. En este sentido, el capital social no solo sostiene democracias vivas y participativas, sino que también las revitaliza, al promover una cultura política basada en el diálogo, la cooperación y la corresponsabilidad.

Por ello, invertir en el fortalecimiento del capital social —a través de políticas inclusivas, espacios de encuentro y mecanismos de participación— no es un lujo, sino una estrategia fundamental para construir sociedades más justas, cohesionadas y democráticamente robustas.

Autor: Edmundo Pimentel: [email protected]