Importancia de la muestra estadística en agricultura

Un muestreo bien diseñado permite a las personas agricultoras y los especialistas en ciencias agrarias identificar variaciones dentro de la parcela, estimar rendimientos, detectar problemas y planificar fertilizaciones, riegos y controles fitosanitarios. Además, los datos obtenidos a partir de un procedimiento estadístico son válidos para extrapolaciones, comparaciones entre parcelas y para la toma de decisiones a nivel de empresa o cooperativa agrícola.

Principios básicos del muestreo estadístico

Antes de la recolección de las muestras, conviene establecer los siguientes principios:

• Representatividad: La muestra debe reflejar fielmente las características del terreno en su conjunto.

• Aleatoriedad: La selección de los puntos de muestreo debe realizarse sin sesgo, evitando preferencias conscientes o inconscientes.

• Tamaño suficiente: El número de muestras debe ser adecuado para la extensión del terreno y la variabilidad esperada de los parámetros estudiados.

• Homogeneidad y heterogeneidad: Es esencial considerar si el terreno es homogéneo o presenta áreas con características diferentes.

Tipos de muestreo en terrenos agrícolas

Existen varios métodos para seleccionar las muestras, cada uno con ventajas y limitaciones según el caso:

• Muestreo aleatorio simple: Consiste en seleccionar puntos de muestreo al azar dentro del terreno, garantizando igualdad de probabilidad para cada ubicación.

• Muestreo sistemático: Se realizan las muestras siguiendo un patrón regular, por ejemplo, cada cierta distancia o en una cuadrícula predefinida.

• Muestreo estratificado: El terreno se divide en subzonas o estratos según características (tipo de suelo, pendiente, cultivo) y se toman muestras proporcionalmente en cada estrato.

• Muestreo por conglomerados: Se eligen grupos de puntos (conglomerados) y dentro de ellos se toman todas las muestras necesarias.

Pasos para tomar una muestra estadística de un terreno agrícola

A continuación, se detalla el procedimiento general para realizar un muestreo estadístico en el campo agrícola:

- Delimitación y caracterización del terreno

Antes de iniciar el muestreo, es indispensable delimitar claramente los bordes del terreno y caracterizarlo según sus principales condiciones:

Superficie total.

Tipo de suelo.

Cultivos presentes.

Topografía y drenaje.

Historial de manejo y tratamientos previos.

Esta información facilita la elección del método de muestreo y ayuda a interpretar los resultados.

- Selección del método de muestreo

Con base en la caracterización previa, se selecciona el método más adecuado (aleatorio, sistemático, estratificado o por conglomerados). En terrenos relativamente homogéneos suele emplearse el muestreo aleatorio simple o sistemático; en terrenos con zonas diferenciadas, el estratificado puede ser preferible. - Determinación del tamaño de la muestra

El tamaño óptimo de la muestra depende de:

Extensión del terreno.

Heterogeneidad del terreno

Variabilidad esperada de los parámetros a medir.

Recursos disponibles (tiempo, personal, materiales).

Como regla general, en estudios de suelo se recomienda tomar entre 20 y 30 muestras por cada 10 hectáreas, aunque este número puede ajustarse según los objetivos específicos y la variabilidad observada.

Debido a que el procedimiento de selección debe ser aleatorio, el primer paso consiste en cuadricular el terreno. Se recomienda que en cada hectárea se divida en unas 16 cuadrículas, cada una con un tamaño de 625 m² (25 m × 25 m), las cuales deben ser numeradas. Luego, mediante un procedimiento aleatorio, se seleccionan las cuadrículas que formarán parte de la muestra.

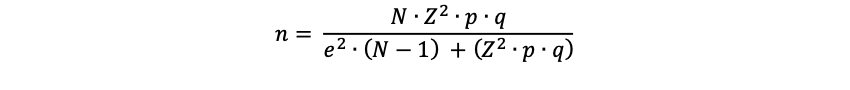

Si la superficie del terreno es principalmente homogénea, se recomienda aplicar el muestreo aleatorio simple (mas), cuya fórmula para el tamaño de la muestra es la siguiente:

Donde:

• n = Tamaño de la muestra

• N = Tamaño de la población

• Z = Valor crítico de la distribución normal estándar (según el nivel de confianza deseado). Ejemplo: 1.96 para 95% de confianza.

• p = Proporción esperada de éxito (si se desconoce, se usa 0.5 para máxima variabilidad). Se puede referir al porcentaje de salinidad o a la disponibilidad de nutrientes existentes, tales como nitrógeno (N), fósforo (P) o potasio (K). Se determinarán mediante el análisis químico de las muestras de los suelos, que indican la concentración de estos nutrientes disponibles para las plantas. Los resultados suelen expresarse en ppm (partes por millón) o en meq/100g dependiendo del laboratorio.

• q = 1 − p

• e = Margen de error tolerado (expresado en proporción, por ejemplo, 0.05 para ±5%)

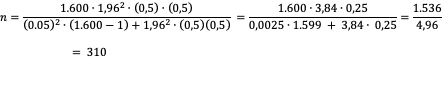

Ejemplo práctico:

Supongamos que tenemos una extensión de terreno con una superficie de 100 hectáreas, muy similares entre sí, y deseamos calcular el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5%, y desconocemos la proporción esperada (por lo tanto, usamos p = 0.5):

- Identificación y localización de puntos de muestreo

Se pueden emplear mapas, sistemas de posicionamiento global (GPS) y cuadrículas para identificar y registrar la ubicación exacta de los puntos de muestreo. Es importante documentar cada punto para futuras referencias y para comparar resultados a lo largo del tiempo. - Selección de las muestras

Como se mencionó antes, es fundamental seleccionar las cuadrículas de la muestra de forma aleatoria. Para esto, basta con colocar fichas o papeles numerados del 1 al 16 si se utiliza el tamaño de cuadrícula recomendado.

Cada hectárea se divide en cuadrículas numeradas del 1 al 16. Se eligen 3 cuadrículas por hectárea en 90 de las 100 hectáreas y, en las 4 restantes (preferentemente las más heterogéneas), se seleccionan 10 cuadrículas para totalizar 310 cuadrículas.

- Extracción de las muestras

Extracción: Usa una pala, barrena o calador para extraer las muestras. La profundidad de la muestra debe ser de 0 a 20 cm para cultivos anuales, y puede ser mayor para frutales o cultivos de raíz profunda. Desecha la capa superficial (restos vegetales) antes de tomar la muestra.

Las muestras deben recogerse siguiendo estos criterios:

Utilizar herramientas limpias y adecuadas (barrenas de suelo, palas, sacabocados).

Tomar la muestra a profundidad uniforme, generalmente de unos 20 a 30 cm, dependiendo del cultivo y objetivo del análisis.

Evitar zonas atípicas (bordes, caminos, zonas con residuos, charcos) salvo que sean parte del estudio.

Al recolectar varias muestras en cada hectárea, se deben colocar en bolsas plásticas estériles.

Mezclar y preparar: Mezclar todas las muestras provenientes de 10 hectáreas vecinas (en el caso del ejemplo, 31 muestras) en un balde limpio para crear la muestra compuesta. Homogenizar bien la mezcla, retirar piedras o raíces grandes y guardar al menos 500 gramos en una bolsa plástica sellada, etiquetada con la información del lote y luego colocarla en cajas de cartón para transportarla. En el ejemplo se obtendrán 10 muestras complejas.

- Etiquetado y registro

Cada muestra compuesta debe ser etiquetada correctamente, indicando:

Fecha de recolección.

Ubicación (coordenadas, referencia dentro del terreno).

Profundidad a la que se tomó la muestra.

Condiciones ambientales al momento de la toma.

Además, se recomienda llevar un registro fotográfico y una hoja de campo con observaciones relevantes.

- Conservación y transporte de las muestras

Las muestras deben transportarse en recipientes limpios, preferiblemente de plástico o papel, evitando contaminación cruzada. Si el análisis se pospone, es recomendable conservar las muestras en refrigeración. - Análisis en laboratorio

Una vez en el laboratorio, se realizan los análisis correspondientes:

Contenido de nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.).

pH y conductividad eléctrica.

Textura y materia orgánica.

Presencia de contaminantes.

Los resultados permitirán diagnosticar el estado del suelo y orientar el manejo agronómico. - Recomendaciones adicionales

Registrar toda la información relevante durante el proceso para facilitar futuras interpretaciones y auditorías.

Realizar el muestreo preferentemente en épocas donde el terreno esté en su estado habitual, evitando periodos de lluvias intensas o sequías extremas.

Si el terreno tiene historial de fertilizaciones desiguales, considerar aumentar el número de muestras en las áreas tratadas.

Capacitar al personal encargado del muestreo para garantizar la correcta aplicación del procedimiento.

Errores comunes en la toma de muestras estadísticas

La representatividad y precisión del muestreo pueden verse afectadas por diversos errores, entre ellos:

• Seleccionar puntos de muestreo por subjetividad o conveniencia, lo que introduce sesgos.

• No dividir el terreno exhaustivamente en cuadrículas iguales.

• Etiquetado deficiente o pérdida de información de ubicación.

• Contaminación de las muestras por herramientas sucias o recipientes inadecuados.

El objetivo de un buen muestreo es que la pequeña cantidad de suelo que se envía al laboratorio (alrededor de 500 gramos por cada muestra compleja) represente de manera fiel a miles de toneladas de suelo en el campo. Por eso, el procedimiento de muestreo es tan importante como el análisis de laboratorio en sí mismo.

Interpretación y uso de los resultados

Los datos obtenidos permitirán establecer mapas de fertilidad, detectar zonas problemáticas, planificar prácticas sostenibles y monitorear la evolución del terreno. La estadística aplicada ayuda a identificar tendencias y a tomar decisiones fundamentadas para mejorar la productividad y sustentabilidad.

Ventajas del análisis de las muestras:

Es importante destacar que la interpretación de los resultados obtenidos debe considerar factores históricos y ambientales, como las prácticas previas de manejo, el clima predominante y la rotación de cultivos. Además, la colaboración con especialistas en suelos y técnicos agrícolas puede enriquecer el análisis y ayudar a establecer recomendaciones más ajustadas a la realidad de cada predio. El uso de herramientas digitales, como mapas georreferenciados y software de gestión agrícola, facilita la visualización de la información y promueve una gestión integral que combina tecnología con saberes tradicionales.

Implementar un sistema de retroalimentación basado en el seguimiento de los resultados permite ajustar periódicamente las recomendaciones y garantizar la mejora continua de las prácticas agrícolas. La comunicación transparente entre las personas involucradas en la producción —propietarios, operarios, consultores y asesores técnicos— contribuye a una mejor comprensión de los procesos y refuerza el compromiso con el manejo responsable del recurso suelo.

Conclusión

La toma de muestras estadísticas en terrenos agrícolas es un procedimiento clave para conocer y gestionar eficazmente las características del suelo y del cultivo. Seguir un protocolo sistemático y riguroso minimizará errores y permitirá obtener datos confiables. Una muestra bien diseñada y ejecutada se traduce en beneficios económicos y ambientales para las personas productoras, asegurando la rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad agrícola.

Como consultor, he notado que la elección de cultivos y fertilizantes suele basarse en experiencias ajenas, aunque las condiciones climáticas y del terreno sean diferentes. Muchos dueños dejan estas decisiones a personas con poca experiencia agropecuaria. Este artículo busca ayudar a quienes desean mejorar sus resultados agrícolas e identificar la vocación de sus suelos para tomar medidas que mejoren el PH y el uso de los nutrientes según el cultivo planteado.

La gestión eficiente del suelo no solo depende de la tecnología o de la inversión, sino de la capacidad de observar y comprender el entorno agrícola en su totalidad. Adaptar las prácticas de manejo a las características específicas de cada parcela puede marcar la diferencia entre una cosecha promedio y una sobresaliente. Es fundamental fomentar una cultura de aprendizaje continuo y compartir conocimientos entre la comunidad, para así fortalecer la toma de decisiones basada en la planificación estratégica, métodos científicos y experiencia local.

El análisis periódico de suelos y la interpretación responsable de los datos permitirán anticipar problemas, ajustar estrategias de fertilización y diversificar los cultivos de manera informada. Debemos tener presente que cada terreno es único y merece una atención particular para lograr el máximo potencial productivo con el menor impacto ambiental posible.

Beneficios esperados

Entre los beneficios esperados del análisis de las muestras se encuentran:

• Elaboración de mapas de fertilidad que facilitan la identificación de zonas productivas y problemáticas dentro del terreno.

• Planificación de prácticas agrícolas sostenibles, adaptadas a las características y necesidades específicas del suelo.

• Monitoreo de la evolución del terreno, permitiendo anticipar problemas y tomar decisiones preventivas.

• Optimización en el uso de fertilizantes y nutrientes, ajustando las dosis a los requerimientos reales de cada cultivo.

• Mejora en la productividad y la sostenibilidad, lo que se traduce en beneficios económicos y ambientales para las personas productoras.

• Reducción de errores en la toma de decisiones gracias a datos confiables y el apoyo de especialistas y herramientas digitales.

• Fomento de una gestión agrícola integral que combina tecnología con saberes tradicionales.

• Fortalecimiento de la cultura de aprendizaje y colaboración dentro de la comunidad agrícola.

Apreciado lector, si conoce a personas interesadas en este tema, le agradeceré que les comparta este artículo. Para más información sobre la técnica de muestreo, puede consultar mi libro: Muestreo para Investigadores o escribirme a [email protected].